George MacDonald, Il Nettare Magico, Lo Studiolo 2025, 125 pp., € 12,00

C’è un punto, tra il sogno e la veglia, in cui le fiabe non sono più soltanto storie da raccontare ai bambini, ma diventano mappe dell’anima, strumenti per interrogare il mondo e per leggere l’invisibile. The Carasoyon, racconto incantato e misterioso di George MacDonald (1824-1905), appartiene a questa terra di mezzo: una fiaba che è al tempo stesso avventura, rito di passaggio, parabola spirituale.

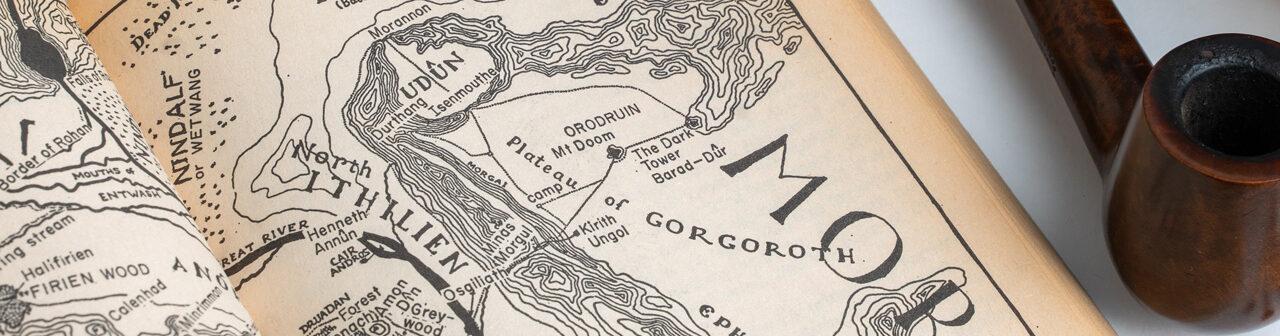

In un panorama letterario che troppo spesso relega il fantastico a genere minore, l’opera di MacDonald, oltre ad essere stata un punto di riferimento per J.R.R. Tolkien, si impone con una voce antica e profonda, capace di parlare ai lettori di ogni età con immagini simboliche, paesaggi interiori e dilemmi esistenziali. Attraverso la vicenda di Colin e il suo viaggio nel regno delle fate, l’autore ci conduce lungo un sentiero che attraversa le foreste del mito e le soglie della conoscenza.

Un viaggio nella fiaba, dunque, ma anche una discesa nelle profondità dell’umano, dove l’incanto diventa una forma di verità.

The Carasoyon è una fiaba letteraria in piena regola, ma affonda le sue radici in un humus ben più antico: quello del folklore celtico e della tradizione orale, dove fate, misteri e trasformazioni guidano i destini degli uomini. George MacDonald, vero pioniere del fantasy moderno, costruisce la sua storia utilizzando gli ingredienti classici della fiaba, riconoscibili fin da subito, ma rielaborati con profondità e senso spirituale.

La trama segue infatti le tappe fondamentali del viaggio iniziatico: Colin abbandona il mondo conosciuto per varcare la soglia dell’ignoto – è il primo passo, quello dell’allontanamento. Poi riceve un dono particolare, il Carasoyon, un nettare magico che promette saggezza ma cela anche pericoli: qui entriamo nel cuore del mistero. Arrivano le prove, ovviamente: sfide che mettono alla prova il suo coraggio e la sua identità, come in ogni racconto di formazione che si rispetti. E infine c’è il ritorno, ma non è un vero ritorno: perché dopo certi viaggi non si torna mai davvero gli stessi.

È proprio in questa trasformazione che si coglie la profondità dell’opera. MacDonald non si limita a raccontare un’avventura fantastica: fa compiere al suo protagonista – e a noi lettori – un vero percorso interiore. In controluce si intravede la struttura del “viaggio dell’eroe” di Joseph Campbell, ma qui ogni tappa assume un valore più simbolico, quasi mistico. Una fiaba, sì – ma che sa parlare al cuore, all’anima e a chiunque abbia il coraggio di attraversare i confini del consueto.

In ogni fiaba che si rispetti ci sono figure e oggetti che sembrano usciti direttamente dall’inconscio collettivo, e The Carasoyon non fa eccezione. Fin dalle prime pagine, riconosciamo il giovane eroe: Colin, inesperto ma pieno di coraggio, pronto a mettersi in gioco pur non sapendo bene cosa lo aspetti.

Poi c’è il regno delle fate, un mondo affascinante e inquietante allo stesso tempo, sospeso fuori dal tempo, che sembra più vicino all’aldilà che a un semplice luogo immaginario. È uno spazio dove le leggi dell’uomo non valgono più, e dove ogni passo può cambiare il destino.

E naturalmente, c’è l’oggetto magico, il Carasoyon: non un semplice aiuto magico, ma qualcosa di molto più profondo. Come il Graal delle leggende arturiane o il mantello dell’invisibilità delle fiabe popolari, questo nettare incantato non serve solo a “fare” qualcosa, ma a “diventare” qualcosa. È un simbolo di conoscenza, di trasformazione, quasi un passaggio obbligato per crescere e vedere il mondo con occhi nuovi.

In fondo, come ci insegnano tutte le grandi fiabe, non è mai l’oggetto in sé a contare, ma il cambiamento che provoca in chi lo incontra. E il Carasoyon, da questo punto di vista, è un vero e proprio specchio dell’anima.

In The Carasoyon, niente è solo ciò che appare. Il nettare magico del titolo non è soltanto un incantesimo da fiaba: è un elisir dell’anima, un simbolo potente, simile alla rosa misteriosa di Andersen o alla porta segreta dei racconti di Novalis. È qualcosa che ci chiama verso un “altrove” – non geografico, ma interiore – dove la realtà si sfalda e si intravede qualcosa di più profondo, di più vero.

MacDonald non scrive solo per intrattenere: nelle sue storie si respira un’aria sottile, quasi mistica. Il mondo delle fate, in questa prospettiva, non è solo un luogo incantato ma una figura del sacro, un riflesso del Regno dei Cieli. È bello, ma non addomesticabile. Affascinante, ma pericoloso. Solo chi vi si accosta con cuore puro, senza arroganza o superficialità, può davvero attraversarlo senza perdersi.

Questa tensione tra bellezza e rischio, tra incanto e verità, è il cuore spirituale della fiaba. E MacDonald la racconta con la delicatezza di chi crede che la vera conoscenza non si raggiunga con l’intelletto, ma con l’intuizione, con lo stupore, con la capacità di lasciarsi trasformare.

The Carasoyon è molto più che una fiaba per bambini: è una narrazione stratificata, simbolica e spirituale, che si inserisce nella grande tradizione fiabesca europea. In continuità con le funzioni strutturali di Propp e i simbolismi mistici della fiaba romantica, MacDonald costruisce un racconto che parla al cuore e all’anima, rinnovando il potere eterno della fiaba di educare, trasformare e rivelare.

Non da ultimo, merita particolare attenzione il prezioso saggio introduttivo di Alberto Nutricati, il quale si distingue non solo per la ricchezza e la profondità dell’impianto critico, ma anche per una sensibilità acuta e raffinata, capace di cogliere con rara finezza i molteplici rimandi alla figura di George MacDonald. Nutricati ci guida in un percorso che va ben oltre l’analisi letteraria, aprendoci al cuore pulsante della poetica dell’autore: una poetica che intreccia spiritualità, simbolismo e immaginazione creativa.

Con rigore e passione, il saggio ricostruisce la complessa vicenda biografica e intellettuale di MacDonald, scrittore ancora oggi ingiustamente trascurato, e lo restituisce alla nostra attenzione come figura fondamentale nella genealogia della letteratura fantastica moderna. Ma ciò che rende davvero significativo questo contributo è la capacità di leggere la fiaba come strumento di conoscenza, come linguaggio dell’anima, come dispositivo narrativo in grado di interrogare le domande ultime dell’esistenza.

Attraverso una prosa chiara ma intensa, Nutricati ci spalanca itinerari di ricerca tanto affascinanti quanto inaspettati: la fiaba, lungi dall’essere semplice intrattenimento infantile, emerge qui nella sua dimensione profonda e filosofica, capace di dar voce a inquietudini, speranze e trasformazioni interiori. Ne scaturisce un’immagine viva della letteratura come luogo di incontro tra il visibile e l’invisibile, tra l’umano e il mistero.

In questa prospettiva, la lettura di The Carasoyon diventa esperienza iniziatica e riflessiva, ponte tra mito e pensiero, narrazione e rivelazione, nella quale il lettore è chiamato a compiere, insieme al protagonista, un viaggio che è allo stesso tempo narrativo e esistenziale. Nutricati, con acume e profondità, ci invita a tornare alla fiaba con occhi nuovi, riscoprendone il valore antropologico, spirituale e conoscitivo. Un invito che, oggi più che mai, risuona con forza e attualità.

Paolo Villari